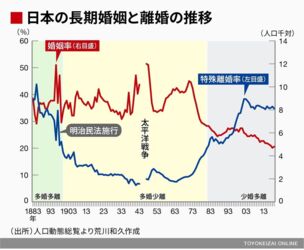

大正時代にすでに母性保護論争というものが闘わされていた。

母性保護論争(ぼせいほごろんそう)は、1918年から1919年にかけて、働く女性と子育てについて繰り広げられた論争。

女性の社会的、経済的地位の向上の方法論をめぐる与謝野晶子と平塚らいてうの議論から始まり、

のちに山川菊栄、山田わかが合流して繰り広げられた。

平塚らいてうは、国家は母性を保護し、妊娠・出産・育児期の女性は国家によって保護されるべきと「母性中心主義」を唱える。

それに対し、与謝野晶子は国家による母性保護を否定。妊娠・出産を国庫に補助させようとする平塚らいてうの唱える母性中心主義を、

形を変えた新たな良妻賢母にすぎないと論評し、国家による母性保護を「奴隷道徳」「依頼主義」と難じた。」

「婦人は男子にも国家にも寄りかかるべきではない」と主張した。

晶子には11人も子がなされ、らいてうは女性は2人までの産児制限主義者だ。

晶子は老舗菓子の商家の生まれ、らいてうは高級官僚の娘でお嬢様育ちである。

社会主義者の山川菊栄は晶子の自立を認めつつ、自立の前提である差別が社会にあれば意味がないとし、

山田わかは良妻賢母のどこが悪い、女性労働はなにも社会に出て労働することばかりではないと、家庭を重視、

家庭機能が損なわれているのなら社会が母をサポートするのは当たり前と保護を正当化した。

網走遊郭で身をひさいだシングルマザーの女傑中川イセほどではないが、豪農の生まれでありながら山田わかはあめゆきさんであり、苦労人である。

返信する