賃金が上がらない国になった、日本を待ち受ける「修羅場」

▼ページ最下部

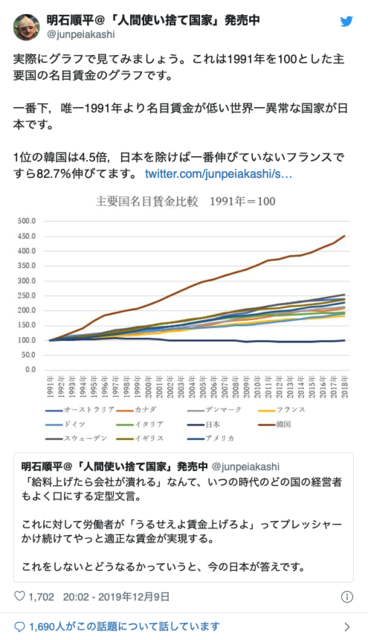

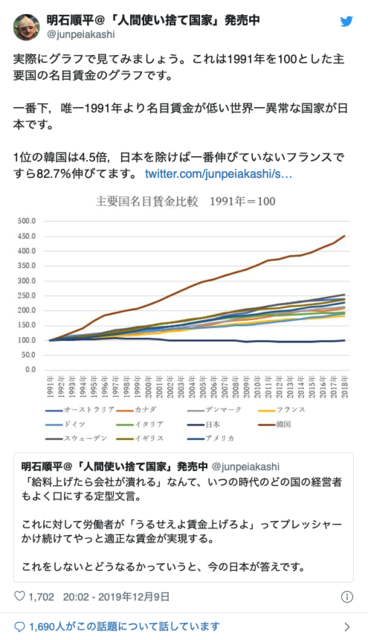

アベノミクスが始まった2013年以降、法人企業の従業員1人当たり付加価値は順調に増加した。とりわけ規模の大きな企業で、

この傾向は顕著だった。

しかし、この間に賃金はほとんど上がっておらず、増加した付加価値はほとんど企業の利益に回された。

なぜこのような現象が起きているのだろうか?

それは、大企業で非正規従業者が増えているからだ。

「1人当たり付加価値が増えても賃金が上がらない」というこのメカニズムが、いまの日本経済で最大の問題だ。

前回の本コラム「日本経済は『長期的な縮小過程』に入った可能性が高い理由」(2019年11月28日付)で、「就業者1人当たりの

実質GDPが2018年に低下した」と指摘した。

法人企業統計で見ると、どうだろうか?

従業員1人当たり付加価値の長期的な推移は、図表1のとおりだ。

全規模で見ると、00年代に徐々に落ち込み、リーマンショックでかなり落ち込んだ。その後、徐々に取り戻して、17年に1996年頃の

水準まで戻った。

このように、2012年以降の期間では、従業員1人当たりの付加価値は顕著に増加した。

ところが、後で見るように、この期間に、従業員1人当たりの給与(賃金)は増えていないのだ。

付加価値が増えたのに、なぜ、賃金が上昇しないのか?

従業員1人当たり付加価値の状況は、企業規模で違いがある。

以下では、資本金5000万円以上の企業を「大中企業」、資本金5000万円未満の企業を「小企業」と呼ぶことにし、これらを比較する。

大中企業の状況は、図表2に示すとおりだ。

1990年代の半ば以降、ほとんど一定だったが、リーマンショックで2008、09年に減少した。

その後、13年頃から増加し、最近までその傾向が続いている。

ただし、水準からいうと、リーマンショックで落ち込んだ分を取り戻して、最近の年度でやっとリーマンショック前に戻ったにすぎない。

他方で、小企業の状況は、図表3に示すとおりだ。

1990年代の半ばから傾向的に減少した。リーマンショックの影響は、大中企業ほど顕著ではなかった。

2008年以降、傾向的に増加していたが、18年には落ち込んでいる。

つぎに、給与水準の動向を見よう。

大中企業の状況は、図表4に示すとおりだ。2013年から最近に至るまで、ほとんど一定だ。

上で見たように従業員1人当たり付加価値はこの期間に増加しているのだが、増加分は利益に取られてしまったわけだ。

これは、後で見るように、非正規就業者を増やして、賃金を抑制しているからだ。

賃金を抑制することによって利益が増えたのである。

他方、小企業の状況は、図表5に示すとおりだ。給与水準は、若干、上昇している。とくに2017年頃まではそうだ。

(続く)

この傾向は顕著だった。

しかし、この間に賃金はほとんど上がっておらず、増加した付加価値はほとんど企業の利益に回された。

なぜこのような現象が起きているのだろうか?

それは、大企業で非正規従業者が増えているからだ。

「1人当たり付加価値が増えても賃金が上がらない」というこのメカニズムが、いまの日本経済で最大の問題だ。

前回の本コラム「日本経済は『長期的な縮小過程』に入った可能性が高い理由」(2019年11月28日付)で、「就業者1人当たりの

実質GDPが2018年に低下した」と指摘した。

法人企業統計で見ると、どうだろうか?

従業員1人当たり付加価値の長期的な推移は、図表1のとおりだ。

全規模で見ると、00年代に徐々に落ち込み、リーマンショックでかなり落ち込んだ。その後、徐々に取り戻して、17年に1996年頃の

水準まで戻った。

このように、2012年以降の期間では、従業員1人当たりの付加価値は顕著に増加した。

ところが、後で見るように、この期間に、従業員1人当たりの給与(賃金)は増えていないのだ。

付加価値が増えたのに、なぜ、賃金が上昇しないのか?

従業員1人当たり付加価値の状況は、企業規模で違いがある。

以下では、資本金5000万円以上の企業を「大中企業」、資本金5000万円未満の企業を「小企業」と呼ぶことにし、これらを比較する。

大中企業の状況は、図表2に示すとおりだ。

1990年代の半ば以降、ほとんど一定だったが、リーマンショックで2008、09年に減少した。

その後、13年頃から増加し、最近までその傾向が続いている。

ただし、水準からいうと、リーマンショックで落ち込んだ分を取り戻して、最近の年度でやっとリーマンショック前に戻ったにすぎない。

他方で、小企業の状況は、図表3に示すとおりだ。

1990年代の半ばから傾向的に減少した。リーマンショックの影響は、大中企業ほど顕著ではなかった。

2008年以降、傾向的に増加していたが、18年には落ち込んでいる。

つぎに、給与水準の動向を見よう。

大中企業の状況は、図表4に示すとおりだ。2013年から最近に至るまで、ほとんど一定だ。

上で見たように従業員1人当たり付加価値はこの期間に増加しているのだが、増加分は利益に取られてしまったわけだ。

これは、後で見るように、非正規就業者を増やして、賃金を抑制しているからだ。

賃金を抑制することによって利益が増えたのである。

他方、小企業の状況は、図表5に示すとおりだ。給与水準は、若干、上昇している。とくに2017年頃まではそうだ。

(続く)

大中企業で従業員1人当たり付加価値が増えたのに、なぜ、賃金が上昇しないのか?

それは、小企業から大中企業への就業者の移動があり、また、新しく非正規になった人が大中企業に雇われたからだ。

この現象を、「『大企業の零細企業化』が賃金下落や経済停滞の“真の原因”」(2019年11月21日付)で、「大企業の零細企業化」と名付けた。

その状況を詳しく見よう。

まず、大中企業の人員の推移を見ると、図表6のとおりだ。顕著な増加傾向が見られる。2013年には1750万人程度だったものが、18年には

2000万人を超えており、この間に250万人以上増加している。

他方で、小企業の人員の推移を見ると、図表7のとおりだ。

13年には1700万人を超えていたのが、18年には1600万人程度となっており、この間に100万〜150万人程度減っている。

これらの人々は、大中企業の非正規従業員になったと推測される。

他方で、13年から18年の間の日本全体の就業者の変化を労働力統計によって見ると、つぎのとおりだ。

就業者は6318万人から6655万人へと337万人(5.3%)増加した。

役員を除く雇用者は、5213万人から5596万人へと383万人(7.3%)増加した。

このうち、正規従業員は3302万人から3476万人へと174万人(5.3%)増加した。また、非正規従業員は1910万人から2120万人へと210万人

(11.0%)増えた。これは、役員を除く雇用者の増加のうちの55%を占める。

この数字を参照すると、1つの可能性として、上で見た大中企業の人員増250万人のうち、非正規従業員がつぎの数だけいたと考えることができる。

(1)小企業から流入した150万人

(2)それ以外に増加した従業者(100万人)のうちの55%である55万人

そうであれば、大中企業で増加した従業員250万人のうち、205万人が非正規従業員だったことになる。つまり、増加した従業員の約82%が

非正規従業員だった。

これが、「大企業の零細企業化」と言ったことの内容だ。

(続く)

それは、小企業から大中企業への就業者の移動があり、また、新しく非正規になった人が大中企業に雇われたからだ。

この現象を、「『大企業の零細企業化』が賃金下落や経済停滞の“真の原因”」(2019年11月21日付)で、「大企業の零細企業化」と名付けた。

その状況を詳しく見よう。

まず、大中企業の人員の推移を見ると、図表6のとおりだ。顕著な増加傾向が見られる。2013年には1750万人程度だったものが、18年には

2000万人を超えており、この間に250万人以上増加している。

他方で、小企業の人員の推移を見ると、図表7のとおりだ。

13年には1700万人を超えていたのが、18年には1600万人程度となっており、この間に100万〜150万人程度減っている。

これらの人々は、大中企業の非正規従業員になったと推測される。

他方で、13年から18年の間の日本全体の就業者の変化を労働力統計によって見ると、つぎのとおりだ。

就業者は6318万人から6655万人へと337万人(5.3%)増加した。

役員を除く雇用者は、5213万人から5596万人へと383万人(7.3%)増加した。

このうち、正規従業員は3302万人から3476万人へと174万人(5.3%)増加した。また、非正規従業員は1910万人から2120万人へと210万人

(11.0%)増えた。これは、役員を除く雇用者の増加のうちの55%を占める。

この数字を参照すると、1つの可能性として、上で見た大中企業の人員増250万人のうち、非正規従業員がつぎの数だけいたと考えることができる。

(1)小企業から流入した150万人

(2)それ以外に増加した従業者(100万人)のうちの55%である55万人

そうであれば、大中企業で増加した従業員250万人のうち、205万人が非正規従業員だったことになる。つまり、増加した従業員の約82%が

非正規従業員だった。

これが、「大企業の零細企業化」と言ったことの内容だ。

(続く)

今後、製造業の業績悪化で売り上げが減少すると、利益は大幅に落ち込むだろう。

この結果、1人当たり付加価値は減少に転じる可能性が強い。

他方で、小企業から大中企業への従業員の移動は、今後も続くだろう。とくに、消費税でインボイスが施行されると、この動きが加速される

だろう。つまり、「大企業の零細化」は、さらに進むだろう。

働き方改革における「同一労働・同一賃金」によって正規職員の諸手当が減額されている。

また残業規制によって残業手当がなくなる半面で、仕事量は変わらないので、就業時間外に会社の外で仕事をせざるを得なくなっているとも言われる。

これらは、正規従業員の実質的な賃金切り下げと言うべきものだ。

こうなると、「正規従業員の非正規化」と言える状況が進行するかもしれない。

総じて、賃金が伸びない状況は、今後も続くだろう。

今後、賃金が上がらないとすると、社会保険の保険料も増えない。

公的年金の収支バランスを確認する「財政検証」のケース?では、名目賃金が年率2%上昇するとされている。しかし、このようなことは到底

達成できないだろう。

それに加えて被保険者(保険の負担者)数が減少するので、保険料の総額が減るだろう。

こうして、公的年金制度が破綻することが予想される。

同様の問題が、医療保険や介護保険でも発生し、社会保障制度の維持は極めて困難になるだろう。

日本の賃金水準が国際的に見て低水準になってしまうことは、長期的な経済発展の観点からも由々しき問題だ。

高度な技術者や研究者のジョブマーケットは国際的なので、海外から優秀な人材を呼び寄せられないのはもちろんのこと、日本からの人材流出が

起きることになる。

韓国の賃金水準はすでに日本の4分の3程度になっており、最低賃金は韓国のほうが高い。

日本人非正規就業者のドルベースの賃金と新興国の平均賃金が接近してくると、「外国人労働者の枠を広げても、労働者が来ない」といったことが

十分に考えられる。

(早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問 野口悠紀雄)

https://diamond.jp/articles/-/22249...

この結果、1人当たり付加価値は減少に転じる可能性が強い。

他方で、小企業から大中企業への従業員の移動は、今後も続くだろう。とくに、消費税でインボイスが施行されると、この動きが加速される

だろう。つまり、「大企業の零細化」は、さらに進むだろう。

働き方改革における「同一労働・同一賃金」によって正規職員の諸手当が減額されている。

また残業規制によって残業手当がなくなる半面で、仕事量は変わらないので、就業時間外に会社の外で仕事をせざるを得なくなっているとも言われる。

これらは、正規従業員の実質的な賃金切り下げと言うべきものだ。

こうなると、「正規従業員の非正規化」と言える状況が進行するかもしれない。

総じて、賃金が伸びない状況は、今後も続くだろう。

今後、賃金が上がらないとすると、社会保険の保険料も増えない。

公的年金の収支バランスを確認する「財政検証」のケース?では、名目賃金が年率2%上昇するとされている。しかし、このようなことは到底

達成できないだろう。

それに加えて被保険者(保険の負担者)数が減少するので、保険料の総額が減るだろう。

こうして、公的年金制度が破綻することが予想される。

同様の問題が、医療保険や介護保険でも発生し、社会保障制度の維持は極めて困難になるだろう。

日本の賃金水準が国際的に見て低水準になってしまうことは、長期的な経済発展の観点からも由々しき問題だ。

高度な技術者や研究者のジョブマーケットは国際的なので、海外から優秀な人材を呼び寄せられないのはもちろんのこと、日本からの人材流出が

起きることになる。

韓国の賃金水準はすでに日本の4分の3程度になっており、最低賃金は韓国のほうが高い。

日本人非正規就業者のドルベースの賃金と新興国の平均賃金が接近してくると、「外国人労働者の枠を広げても、労働者が来ない」といったことが

十分に考えられる。

(早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問 野口悠紀雄)

https://diamond.jp/articles/-/22249...

ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限もない罪人たちが、自分ののぼった後をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじのぼって来るではございませんか。

ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限もない罪人たちが、自分ののぼった後をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじのぼって来るではございませんか。 カンダタはこれを見ると、驚いたのと恐しいのとで、しばらくはただ、莫迦のように大きな口を開いたまま、眼ばかり動かして居りました。

自分一人でさえ断れそうな、この細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに堪える事が出来ましょう。もし万一途中で断れたと致しましたら、折角ここへまでのぼって来たこの肝腎な自分までも、元の地獄へ逆落しに落ちてしまわなければなりません。そんな事があったら、大変でございます。

が、そう云う中にも、罪人たちは何百となく何千となく、まっ暗な血の池の底から、うようよと這い上って、細く光っている蜘蛛の糸を、一列になりながら、せっせとのぼって参ります。今の中にどうかしなければ、糸はまん中から二つに断れて、落ちてしまうのに違いありません。

カンダタは大きな声を出して、「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己のものだぞ。お前たちは一体誰に尋いて、のぼって来た。下りろ。下りろ。」と喚きました。

その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急にカンダタのぶら下っている所から、ぷつりと音を立てて断れました。

一括採用・終身雇用・年功序列。。。

コレのせいで雇用の流動化が起きず、賃金がそのままで維持出来てしまう。

隣の中国では別の工場の方が給料が良いと聞けば翌日から誰も来なくなる

だから給料を上げざるを得ない まぁ、コレは極端だけれども

コレのせいで雇用の流動化が起きず、賃金がそのままで維持出来てしまう。

隣の中国では別の工場の方が給料が良いと聞けば翌日から誰も来なくなる

だから給料を上げざるを得ない まぁ、コレは極端だけれども

ガダルカナル島の戦いを知っているか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%...

「わたしたちを出迎えたのが、一木先遣隊の生き残りでしたけど、とても兵隊なんてものじゃない。

痩せ衰えたヨボヨボの連中が杖にすがって、なにか食うものをと手を出しましてね。

米をやると、ナマのままポリポリかじるんです。……(中略)……。

『ワシらが来たけん、もう安心バイ』と元気をつけたんです。

ええ、十日もたたんうちに、自分たちがおなじ姿になるとも知らんで」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%83%80%E3%83%...

「わたしたちを出迎えたのが、一木先遣隊の生き残りでしたけど、とても兵隊なんてものじゃない。

痩せ衰えたヨボヨボの連中が杖にすがって、なにか食うものをと手を出しましてね。

米をやると、ナマのままポリポリかじるんです。……(中略)……。

『ワシらが来たけん、もう安心バイ』と元気をつけたんです。

ええ、十日もたたんうちに、自分たちがおなじ姿になるとも知らんで」

もう何年も前から、企業の昇給率は1〜3%で、年間に数千円しか給料が上がらない状態。

また役職に就くと、役職手当が付く代わりに時間外手当が完全カットになり、月3〜5万の役職手当で何十時間もサービス残業をさせられてきた。

てことで今は働き方改革とか言って改善しようとしているのだが、予想よりも多くの企業が時間外労働を減らしており、その分時間外手当がなくなったと嘆いている人も逆に多いとか。

もちろん平の社員はとっとと帰るので、残った仕事は上の者がしないといけなくて、結局しわ寄せは上司がサービスでやるはめになっている。

てことで給料は益々上がらないようになるなんて当たり前の話。

20代の若い子たちは保険や税金などの天引額も上がっているので、いつまで経っても手取り30万なんて貰えない。

貰いたければ出世するしかないが、その代わり天井知らずのサービス残業が待っている。

サラリーマンは気楽な商売でないねえ。

もちろん公務員もだけどね。

また役職に就くと、役職手当が付く代わりに時間外手当が完全カットになり、月3〜5万の役職手当で何十時間もサービス残業をさせられてきた。

てことで今は働き方改革とか言って改善しようとしているのだが、予想よりも多くの企業が時間外労働を減らしており、その分時間外手当がなくなったと嘆いている人も逆に多いとか。

もちろん平の社員はとっとと帰るので、残った仕事は上の者がしないといけなくて、結局しわ寄せは上司がサービスでやるはめになっている。

てことで給料は益々上がらないようになるなんて当たり前の話。

20代の若い子たちは保険や税金などの天引額も上がっているので、いつまで経っても手取り30万なんて貰えない。

貰いたければ出世するしかないが、その代わり天井知らずのサービス残業が待っている。

サラリーマンは気楽な商売でないねえ。

もちろん公務員もだけどね。

▲ページ最上部

ログサイズ:14 KB 有効レス数:10 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

ニュース経済掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:賃金が上がらない国になった、日本を待ち受ける「修羅場」