「戦後最長の景気回復」——。政府は1月29日、国内景気に関して華々しい報告と見解を示しました。景気回復の長さが6年2ヵ月まで持続。これまでの

最長記録「いざなみ景気」を超えたとみられたからです。

一方でここへ来て、景気動向指数や月例経済報告などの景況判断は下方修正が続いています。「戦後最長の好景気は幻だったのではないか」という

指摘も出てきています。

直近の世論調査(共同通信、3月10日発表)でも、8割が景気回復の「実感がない」と回答。経済政策の基準となる給与などの労働統計に不正が発覚

したこともあり、景気に対する政府の見解に一般庶民のモヤモヤ感は増しています。

そこで、『アベノミクスによろしく』などの著書がある明石順平弁護士に、現在の景気と経済状況に対する見解を聞きました。

——政府は、下方修正ながら依然として景気は回復基調にあるとしてきました。しかし、5月中旬発表予定の景気動向指数は「悪化」の見通し。一方、

明石さんは景気回復が盛んに叫ばれていた頃から、一貫して「景気はむしろ悪化している」との立場です。下方修正された数値を見て、改めてその

原因は何だと思いますか。また、国民の多くが景気を実感できないのはなぜだと考えますか。

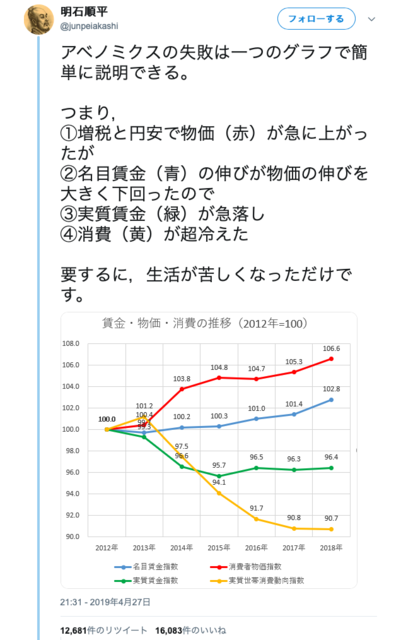

どちらも「物価の上昇に賃金の上昇が追いついてない」から。それに尽きます。実際、2012年と2018年を比較した場合、増税の影響も含めると物価は

6.6%も上がっている。こうなると、賃金も6.6%上がっていなければ、生活は当然苦しい。

たとえば、年収400万円の人の場合、26万4,000円上がっていないと、これまで通りの生活はできません。多くの人の賃金はそこまで上がっている

でしょうか。

物価上昇に関しては、日本銀行が物価目標として物価上昇率2%を目標に掲げつつも、達成できていません。このことから物価は上がっていないと

誤解している人、あるいは物価上昇がこれほどとは気づいていない人が多いかもしれません。

しかし、日銀の言うところの物価上昇率とは、あくまで前年比でみた場合の数値、かつ、消費増税の影響を除いて計算されています。アベノミクス

開始時点から、消費増税の影響も含めて見てみると、さきほど述べたように賃金上昇率が追いつかないほどに上がっているのです。

——しかし政府は、景気は回復しており、「3年連続賃上げ2%達成」という2016年の連合(日本労働組合総合連合)の数字を引き合いに出したり、

「賃上げは大企業から徐々に広がっていくもの」とこれまで主張しています。

この2%という数字は、そもそも春闘における連合の調査に回答した連合傘下の組合員に関するもの。その他の労働者は含まれません。全労働者の

わずか5%程度にしか当てはまらない数字です。

全体で見れば、2018年とアベノミクス開始前の2012年を比較すると,6年もかけてわずか2.8%しか上昇していません。この上昇も、2018年に

賃金算出方法を変えて1年間で1.4%も伸び率をかさ上げした結果が含まれてしまっています。かさ上げがなければ2%にも届いていないでしょう。

(続く)

返信する