その名は「SAKURA(サクラ)」日産・三菱自共同開発の軽EVが登場秒読み 4月21日(木)発表、5月13日(金)発売へ!

▼ページ最下部

日産・三菱自共同開発による軽規格のEVがまもなく発売されるようです。

すでに先行予約を希望する顧客向けのティザーキャンペーンが始まっているようで、日産からは東京モーターショー2019で公開した「IMk」をコンセプトとする軽規格のEVが発売される模様。

各種情報によると、車名は「SAKURA(サクラ)」とのこと。

「IMk」はコンセプトモデルということもあり、車体サイズが全長3,434mm、全幅1,512mmと、軽規格に対してオーバーしていましたが、「SAKURA」では当然ながら軽自動車の規格内(全長3,400mm、全幅1,480mm以下)に収められているようです。

「IMk」にはプロパイロット2.0を進化させた次世代の運転支援技術が搭載されており、ドライバーがクルマから降りると自律的に空きスペースに駐車し、ドライバーがスマホで呼ぶと迎えに来る「ドライバーレスバレーパーキング」機能など、数々の先進機能が投入されていました。

市販モデルに、これらの技術がどのレベルまで反映されているのかが注目されます。

●車両価格は補助金込みで200万円台前半に抑制

一方、三菱自動車からは東京オートサロン2022に出展した「X Style(クロススタイル)」をコンセプトにした軽EVが登場予定で、その外観は現行の「eK X(クロス)」と瓜二つのようです。

バッテリー容量は20kwhレベルで、フル充電後の航続距離は180km前後。気になる車両価格については、補助金込みで200万円台前半とみられています。

駐車場付き一戸建ての場合、深夜電力を使って満充電にしておき、持ち前の静粛性の高さで、周辺家屋に気を遣うこと無く翌朝出勤が可能。

軽規格ということで、これまでのEVに対して手の届きやすい車両価格に抑えられており、実質的な航続距離が100km以上となれば、EV普及の引き金になる可能性がありそうです。

軽自動車というコンパクトなボディサイズでありながら、モーター駆動ならではのレスポンスの良いパワフルでスムーズな加速を実現している模様で、不安定な世界情勢を受けてガソリン価格が高止まりするなか、日産・三菱自が絶好のタイミングに投入する軽EVへの市場の反応が注目されます。

https://clicccar.com/2022/04/11/1176488...

〈トヨタも〉

トヨタ、初の量産EV「bZ4X」を5月発売 個人向けはサブスクで

https://www.asahi.com/articles/ASQ4D4JL7Q4CULFA025.h...

すでに先行予約を希望する顧客向けのティザーキャンペーンが始まっているようで、日産からは東京モーターショー2019で公開した「IMk」をコンセプトとする軽規格のEVが発売される模様。

各種情報によると、車名は「SAKURA(サクラ)」とのこと。

「IMk」はコンセプトモデルということもあり、車体サイズが全長3,434mm、全幅1,512mmと、軽規格に対してオーバーしていましたが、「SAKURA」では当然ながら軽自動車の規格内(全長3,400mm、全幅1,480mm以下)に収められているようです。

「IMk」にはプロパイロット2.0を進化させた次世代の運転支援技術が搭載されており、ドライバーがクルマから降りると自律的に空きスペースに駐車し、ドライバーがスマホで呼ぶと迎えに来る「ドライバーレスバレーパーキング」機能など、数々の先進機能が投入されていました。

市販モデルに、これらの技術がどのレベルまで反映されているのかが注目されます。

●車両価格は補助金込みで200万円台前半に抑制

一方、三菱自動車からは東京オートサロン2022に出展した「X Style(クロススタイル)」をコンセプトにした軽EVが登場予定で、その外観は現行の「eK X(クロス)」と瓜二つのようです。

バッテリー容量は20kwhレベルで、フル充電後の航続距離は180km前後。気になる車両価格については、補助金込みで200万円台前半とみられています。

駐車場付き一戸建ての場合、深夜電力を使って満充電にしておき、持ち前の静粛性の高さで、周辺家屋に気を遣うこと無く翌朝出勤が可能。

軽規格ということで、これまでのEVに対して手の届きやすい車両価格に抑えられており、実質的な航続距離が100km以上となれば、EV普及の引き金になる可能性がありそうです。

軽自動車というコンパクトなボディサイズでありながら、モーター駆動ならではのレスポンスの良いパワフルでスムーズな加速を実現している模様で、不安定な世界情勢を受けてガソリン価格が高止まりするなか、日産・三菱自が絶好のタイミングに投入する軽EVへの市場の反応が注目されます。

https://clicccar.com/2022/04/11/1176488...

〈トヨタも〉

トヨタ、初の量産EV「bZ4X」を5月発売 個人向けはサブスクで

https://www.asahi.com/articles/ASQ4D4JL7Q4CULFA025.h...

※省略されてます すべて表示...

>>39

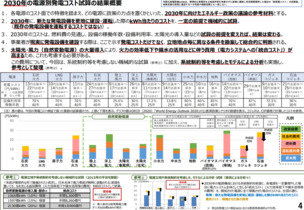

全てのEVが毎回スッカラカンになるまで走りきる前提で計算してるとこが笑えた

それ、航続距離800kmのガソリン車が毎日800km走りきる前提でガソリン消費量を計算するようなもんだぜ?

はい、やり直し

ついでに、充電には主に未使用の夜間電力が使われる点にも留意しといてね

それから、1990~2000年のわずか10年間に

日本の発電能力が25%も増加した点にも留意しといてね

需要があれば供給があるってこと

そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせてしまうもの

ちなみに今、電力供給が危機状態にあるのは

再稼働待ちの原発がいくつもあるのに

原発が再稼働した途端に「不要になってしまう」発電所なんか新規に作ってらんないからだよ

先述したように、発電能力の増強はいたって簡単

10年間で25%も増えた1990~2000年に

電力供給を増やせだとか、電力供給が危機だとか

一切言われてないもの

電力需要の増加に合わせて普通に供給能力を増強したら

普通に10年間で25%増強された

全てのEVが毎回スッカラカンになるまで走りきる前提で計算してるとこが笑えた

それ、航続距離800kmのガソリン車が毎日800km走りきる前提でガソリン消費量を計算するようなもんだぜ?

はい、やり直し

ついでに、充電には主に未使用の夜間電力が使われる点にも留意しといてね

それから、1990~2000年のわずか10年間に

日本の発電能力が25%も増加した点にも留意しといてね

需要があれば供給があるってこと

そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせてしまうもの

ちなみに今、電力供給が危機状態にあるのは

再稼働待ちの原発がいくつもあるのに

原発が再稼働した途端に「不要になってしまう」発電所なんか新規に作ってらんないからだよ

先述したように、発電能力の増強はいたって簡単

10年間で25%も増えた1990~2000年に

電力供給を増やせだとか、電力供給が危機だとか

一切言われてないもの

電力需要の増加に合わせて普通に供給能力を増強したら

普通に10年間で25%増強された

>>40

>全てのEVが毎回スッカラカンになるまで走りきる前提で計算してるとこが笑えた

>>バッテリー容量の20kwhではなく常に半分程度の充電を繰り返すとしても10kwhとなり

って書いてるんだけどなぁ

ついでに全EVが常時稼働(運用)されない前提も示してる。

最近(書いてあることを)読まない人が本当に多いよねぇ。。。恣意的な悦にでも入っているのだろうか?

だって書いてあることを読んでないんだもの。

あと、1990年代以降に比較的容易に発電量が増やせたのは、

民間事業者(非電力会社)による発電事業が規制緩和で認められたこと。

大きなところで言えば神戸製鋼とか太平洋セメントだとか日立造船とかね

その後も大規模発電所の建設が相次いで、今は大規模商用発電所だけでも60くらいはある。

昨今話題の「再販(リセール)業者」じゃないよ。

コークスなどを焚いて実際に電気を発電する事業者ね。

一般家庭向けではなく事業者向けの販売も同時に解禁されたから、大規模工場などは

例えば、東電でも関電でも中部電力でもなく神戸製鋼から電気を買ってます~。ようなのが増えたから

当然、本来の電力会社には余剰が出来たし、全体の発電量も増えたわけ。

もひとつは、今のようなCOP規制や排出量の総量規制がなかった。

(従来型の)石炭火力でも新規に建設できた良き時代。

さて、今後、同様の手法で増やせるかな?

新規参入事業者が雨後の筍のように増えるのか?

厳しい総量規制の下、かつてのように発電所が増えるのか? ってね。

なんか、対論としては余りにも稚拙でがっかりだよ。

>全てのEVが毎回スッカラカンになるまで走りきる前提で計算してるとこが笑えた

>>バッテリー容量の20kwhではなく常に半分程度の充電を繰り返すとしても10kwhとなり

って書いてるんだけどなぁ

ついでに全EVが常時稼働(運用)されない前提も示してる。

最近(書いてあることを)読まない人が本当に多いよねぇ。。。恣意的な悦にでも入っているのだろうか?

だって書いてあることを読んでないんだもの。

あと、1990年代以降に比較的容易に発電量が増やせたのは、

民間事業者(非電力会社)による発電事業が規制緩和で認められたこと。

大きなところで言えば神戸製鋼とか太平洋セメントだとか日立造船とかね

その後も大規模発電所の建設が相次いで、今は大規模商用発電所だけでも60くらいはある。

昨今話題の「再販(リセール)業者」じゃないよ。

コークスなどを焚いて実際に電気を発電する事業者ね。

一般家庭向けではなく事業者向けの販売も同時に解禁されたから、大規模工場などは

例えば、東電でも関電でも中部電力でもなく神戸製鋼から電気を買ってます~。ようなのが増えたから

当然、本来の電力会社には余剰が出来たし、全体の発電量も増えたわけ。

もひとつは、今のようなCOP規制や排出量の総量規制がなかった。

(従来型の)石炭火力でも新規に建設できた良き時代。

さて、今後、同様の手法で増やせるかな?

新規参入事業者が雨後の筍のように増えるのか?

厳しい総量規制の下、かつてのように発電所が増えるのか? ってね。

なんか、対論としては余りにも稚拙でがっかりだよ。

民間の商用発電事業者は、需要が読めるんだよね。

例えばパナソニックの工場は年間に~Mw使うとかね。

よって、生産(発電)計画が立てやすく、年間を通じて一定してるから民生用の事業者のように

熱帯夜が続けば「うなぎ登り」になり、冷夏だと需要が少なくなるような極端な変動がない。

直近の「停電危機」の際に東電は関電と九電から最大時に需要の10%を融通して貰っていた。

これは、Hz違いなどで実は容易ではないのだが、しかし、日立造船さんから電気を買います~

みたいな事は電気事業法で認められていないから、電力会社同士で融通するしかないわけ。

つまり、増えた増えたと言っても

少し無理からな例えになるが、自衛隊の航空機が増えても我々民間人は平時には乗れないわけで

国全体の航空機の数としてはカウントされるから航空機全体は増えてるように見えても共用数としては

増えていないのが現実なんだよ。寧ろ、原発の運転停止で減ってるくらい。

(概ね)増えた発電能力は完全に(事業者用という)別枠なんだよね。

で、余剰が出る筈なんだが原発の運転停止で余剰分は相殺され、更に落ち込んでると。

で、過去のいきさつは置いておいて、現状では余剰率が国全体で3.5%程度。

上の話で言えば、自衛隊、もとい事業者向け民間商用発電を除く、電力小売発電事業者のキャパね。

さ~て、原発は再稼働するの? 新規にLNGや高効率石炭発電所を建設する計画はあるの?

なければ発電量は増えないよ。余剰3.5%程度で綱渡り状態が続くよ。

そこに(上に書いたようにスクリーニングをして低く見積もって)1台のBEVが増える度に

内閣府が定義する一般家庭、約2.5世帯分の電力需要が増える。

※上でも書いたように「書いてる事」は読んでね。

※実際にベンツのEQSなんて30分で40kwh入っちゃうわけで、40kwhといえば4世帯分。

※そんなこんなで色々と(満充電ではない)低い見積もりでBEVを広く平均して2.5世帯分という事ね

BEVが増えるに従って電力需要は確実に増える。で、供給側はなにか増やす目途でもあるのかな?

>>45

なんだよ

自分が示した資料の読み方も解らないのかよ?

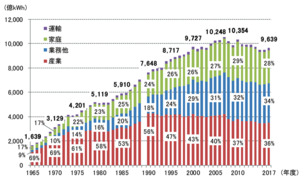

家庭用は1980年の23%から2017年の28%と5%しか増えてないじゃん?

(自家発電で)自己消費以外の事業者への売電が解禁された後の業務用の推移を見て見なよ。

例えばパナソニックの工場は年間に~Mw使うとかね。

よって、生産(発電)計画が立てやすく、年間を通じて一定してるから民生用の事業者のように

熱帯夜が続けば「うなぎ登り」になり、冷夏だと需要が少なくなるような極端な変動がない。

直近の「停電危機」の際に東電は関電と九電から最大時に需要の10%を融通して貰っていた。

これは、Hz違いなどで実は容易ではないのだが、しかし、日立造船さんから電気を買います~

みたいな事は電気事業法で認められていないから、電力会社同士で融通するしかないわけ。

つまり、増えた増えたと言っても

少し無理からな例えになるが、自衛隊の航空機が増えても我々民間人は平時には乗れないわけで

国全体の航空機の数としてはカウントされるから航空機全体は増えてるように見えても共用数としては

増えていないのが現実なんだよ。寧ろ、原発の運転停止で減ってるくらい。

(概ね)増えた発電能力は完全に(事業者用という)別枠なんだよね。

で、余剰が出る筈なんだが原発の運転停止で余剰分は相殺され、更に落ち込んでると。

で、過去のいきさつは置いておいて、現状では余剰率が国全体で3.5%程度。

上の話で言えば、自衛隊、もとい事業者向け民間商用発電を除く、電力小売発電事業者のキャパね。

さ~て、原発は再稼働するの? 新規にLNGや高効率石炭発電所を建設する計画はあるの?

なければ発電量は増えないよ。余剰3.5%程度で綱渡り状態が続くよ。

そこに(上に書いたようにスクリーニングをして低く見積もって)1台のBEVが増える度に

内閣府が定義する一般家庭、約2.5世帯分の電力需要が増える。

※上でも書いたように「書いてる事」は読んでね。

※実際にベンツのEQSなんて30分で40kwh入っちゃうわけで、40kwhといえば4世帯分。

※そんなこんなで色々と(満充電ではない)低い見積もりでBEVを広く平均して2.5世帯分という事ね

BEVが増えるに従って電力需要は確実に増える。で、供給側はなにか増やす目途でもあるのかな?

>>45

なんだよ

自分が示した資料の読み方も解らないのかよ?

家庭用は1980年の23%から2017年の28%と5%しか増えてないじゃん?

(自家発電で)自己消費以外の事業者への売電が解禁された後の業務用の推移を見て見なよ。

>>45

はい

で、本題

>それから、1990~2000年のわずか10年間に

>日本の発電能力が25%も増加した点にも留意しといてね

>需要があれば供給があるってこと

>そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせてしまうもの

今後「そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせる」方法を示してくれよ。

確かに停止中の原発が再稼働すれば、比較的容易に増え増やすことは出来る。

100MW(メガワット)/1基だからねぇ

で、再稼働の目途は?

その原発も2013年7月に「原子炉等規制法」が施行されて以降は「40年ルール」の適用下だよ?

早晩、半分以上の原発が使えなくなる。

新規の原発が建設できるの?

で、他の代替手段としては水力はキャパ一杯、火力も現状ではLNG方式しか事実上建設できないし

高効率石炭火力は政府としては推進していないし、太陽光は夜には無能だし、地熱?風力?

総ざらいしても火力1基分? さて、何を以て「そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせる」?

温室効果ガスや排出権の売買などが一切なかった時代の事はいい、今後の見通しとして示してくれよ。

はい

で、本題

>それから、1990~2000年のわずか10年間に

>日本の発電能力が25%も増加した点にも留意しといてね

>需要があれば供給があるってこと

>そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせてしまうもの

今後「そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせる」方法を示してくれよ。

確かに停止中の原発が再稼働すれば、比較的容易に増え増やすことは出来る。

100MW(メガワット)/1基だからねぇ

で、再稼働の目途は?

その原発も2013年7月に「原子炉等規制法」が施行されて以降は「40年ルール」の適用下だよ?

早晩、半分以上の原発が使えなくなる。

新規の原発が建設できるの?

で、他の代替手段としては水力はキャパ一杯、火力も現状ではLNG方式しか事実上建設できないし

高効率石炭火力は政府としては推進していないし、太陽光は夜には無能だし、地熱?風力?

総ざらいしても火力1基分? さて、何を以て「そんなに無理しなくてもこれくらいは簡単に増やせる」?

温室効果ガスや排出権の売買などが一切なかった時代の事はいい、今後の見通しとして示してくれよ。

>>46

>>46 >自分が示した資料の読み方も解らないのかよ?

内訳の話は関係ないよ

要はトータルとしての日本の発電能力(総量)の推移

発送電インフラなんて、結構な勢いで簡単に増やせてしまうもの、ということ

現在の電力危機は単に「再稼働可能な原発がある」ことによる新規発電設備の「増設控え」が原因だから

何らかの形でこのタガが外れれば、これまで同様、その時々の時勢に合った発電方式で

また発電能力が「結構な勢いで」増強されていくだけのこと

過去数十年にわたって急速な右肩上がりで来た実績が示すように

発送電インフラなんて、結構な勢いで簡単に増やせてしまうものだからな

新規増設の最有力はLNG(CO2排出量も汚染物質も少なく、発電量の調節も容易、建設コストも低い)だが

エネルギー安全保障的に、輸入化石燃料への依存はほどほどに抑える必要があるため

同時に、原発の割合も増やしていかなければならない

原発の再稼働に関しては、CO2が地球環境破壊の筆頭に挙げられる昨今においては

CO2を出さない原発は、さほど国民感情を逆なですることもなく、意外にすんなりと受け入れられている

現時点で10基が合格して再稼働、7基が合格して稼働待ち(うち3基は40年規制の+20年基準もクリア)、16基が審査中等で停止中

再稼働は着実に進んでいる

(これが進むにしたがって、新規発電設備の「増設控え」も解消されていくことになる)

原発の新規増設に関しては、昔のように住民を賛成反対の真っ二つ割っての一からの用地取得から始めるわけでなし

すでに原発受け入れ済みの発電所敷地に〇号機という形で増設していくだけなので特に問題なし

ロシアによるウクライナ侵攻というリアルを目の当たりにして

ならば中国もやらかしかねないという現実味を帯びた懸念から

9条や自衛隊解散を唱えるお花畑が世の中から一掃されたように

無資源の島国という「戦争の誘引剤」を抱える日本のエネルギー安全保障を軽視するお花畑も

おそらく一掃されたことだろう

加えて、半狂乱に近い脱炭素の風潮

当の国民がウンザリするほどの厳格さを誇る原子力規制委の存在

原発事故という言葉に対する「慣れ」

福一事故で二度と新設は無理と考えられていた原発の、新設の敷居は実はあまり高くない

再生エネに関しては、蓄電設備を併設した安定供給型が今後増えていく

こうして電力供給力を増強していける一方で…

日本の人口は減少し、素の電力需要は減っていく

一気呵成に増えるわけではないEVに回す電力くらい、容易に捻出できる

そもそも、EVの充電なんて夜間に済ませるものなわけだから

深夜帯における電力消費量の激減を埋める形となるEVの充電需要は

発電能力に対して、それほどのインパクトを持たない

>>48

>発送電インフラなんて、結構な勢いで簡単に増やせてしまうもの、ということ

ではなく、「(過去に於いては)簡単に増やせた」ということだろ?過去形だよ。

はい、ここでまた例えをば

昔は日本のEEZ内だとサケマスは自由に獲れた。排他的経済水域だからねぇ。

ところが1992年に「母川国主義」が国際的合意を得て以降、具体的にはロシアの

川に遡上すると推察されるサケマスは日本のEEZ内であってもロシアの水産資源とされ

日本の沖獲り操業は出来なくなった。事実、現在は全面停止中。

昔は簡単に獲れた----今は獲れない

昔は容易に発電キャパを増やすことが出来た---今(今後も)は出来ない。

言うまでもないが、1992年までのサケマスの漁獲量を引き合いに、操業を再開すれば漁獲量など簡単に増える

といっているのと同じ。「母川国主義」など存在しない頃を引き合いにしてね。

温室効果ガス云々など微塵もなかった頃の話は引き合い(参考)にならない。バカでもわかる話。

で、結局は、LNG火力の新設と原発の再稼働と、様々な国際情勢による環境変化から反対派の軟化が進む

更に、原発の新設も夢物語ではない、そして人口減による電力需要の減少・・・

>>48を数行に纏めると上記の通りで・・・すべて希望的観測

(原発の)新設の敷居は実はあまり高くないってなんだよ? そんなのが

「どうやって発電供給量を増やすのか?」の答えなどとは努々思ってはいないだろうな?論外だよ。

>>48全体を通して「論外」

さて、

>内訳の話は関係ないよ

なんで?国全体の発電量が増えても使途用途が限定されていて、一般市民への供給に資すらなければ

一般市民の電力不足には何ら寄与しないから無意味じゃん?

ま、この辺りは何を言っても論外、論を俟たない。稚拙すぎる。

更に恥の上塗りのような論外は

>そもそも、EVの充電なんて夜間に済ませるものなわけだから>

>深夜帯における電力消費量の激減を埋める形となるEVの充電需要は

>発電能力に対して、それほどのインパクトを持たない

現在の国内の自家用乗用車のうち、1割がBEVになったとして・・・標準的な一般家庭に換算して

約2000万世帯分の電力が「余分に」必要になる。これはエビデンスに基づく。

散々書いてきたように、夜でも昼でも、兎にも角にも電力が必要になる。

BEVの充電は深夜帯を基本とするのか?昼間に於ける需要予測は?割合は?深夜帯の現実的な余剰率は?

なにからなにまで想像と予測と観念的な、~だろう、とか~な筈とか、、、バカらしくて物も言えない。

>発送電インフラなんて、結構な勢いで簡単に増やせてしまうもの、ということ

ではなく、「(過去に於いては)簡単に増やせた」ということだろ?過去形だよ。

はい、ここでまた例えをば

昔は日本のEEZ内だとサケマスは自由に獲れた。排他的経済水域だからねぇ。

ところが1992年に「母川国主義」が国際的合意を得て以降、具体的にはロシアの

川に遡上すると推察されるサケマスは日本のEEZ内であってもロシアの水産資源とされ

日本の沖獲り操業は出来なくなった。事実、現在は全面停止中。

昔は簡単に獲れた----今は獲れない

昔は容易に発電キャパを増やすことが出来た---今(今後も)は出来ない。

言うまでもないが、1992年までのサケマスの漁獲量を引き合いに、操業を再開すれば漁獲量など簡単に増える

といっているのと同じ。「母川国主義」など存在しない頃を引き合いにしてね。

温室効果ガス云々など微塵もなかった頃の話は引き合い(参考)にならない。バカでもわかる話。

で、結局は、LNG火力の新設と原発の再稼働と、様々な国際情勢による環境変化から反対派の軟化が進む

更に、原発の新設も夢物語ではない、そして人口減による電力需要の減少・・・

>>48を数行に纏めると上記の通りで・・・すべて希望的観測

(原発の)新設の敷居は実はあまり高くないってなんだよ? そんなのが

「どうやって発電供給量を増やすのか?」の答えなどとは努々思ってはいないだろうな?論外だよ。

>>48全体を通して「論外」

さて、

>内訳の話は関係ないよ

なんで?国全体の発電量が増えても使途用途が限定されていて、一般市民への供給に資すらなければ

一般市民の電力不足には何ら寄与しないから無意味じゃん?

ま、この辺りは何を言っても論外、論を俟たない。稚拙すぎる。

更に恥の上塗りのような論外は

>そもそも、EVの充電なんて夜間に済ませるものなわけだから>

>深夜帯における電力消費量の激減を埋める形となるEVの充電需要は

>発電能力に対して、それほどのインパクトを持たない

現在の国内の自家用乗用車のうち、1割がBEVになったとして・・・標準的な一般家庭に換算して

約2000万世帯分の電力が「余分に」必要になる。これはエビデンスに基づく。

散々書いてきたように、夜でも昼でも、兎にも角にも電力が必要になる。

BEVの充電は深夜帯を基本とするのか?昼間に於ける需要予測は?割合は?深夜帯の現実的な余剰率は?

なにからなにまで想像と予測と観念的な、~だろう、とか~な筈とか、、、バカらしくて物も言えない。

このスレに書き込み始めた当初から

(BEVの普及は)出来ない、不可能とは思っていない。

しかし、山積する問題に対する解決法や対処法がまったく見えないし、このスレでも誰も説明してくれない。

出てくるのは

・時代の要請でBEVは必然

・利便性で内燃機を超える時、一気に普及する

・深夜電力を使うから電力は大きな問題ではない 等々しか出て来ない。

いくら時代の要請でも無い袖は振れない。それなりの計算できる根拠がないと意気込みと観念だけでは無理。

我が国の電力事情は現在のところ大変厳しく、この先の将来に於いても明るい材料はない。

故に電力はどうするの?という観点で書いてきたが、そのほかにも

電池の廃処理やリサイクルなどの法整備とスキームは出来ているのか?

未だまだ普及率が低い、この時期に制定しておかないといけない案件だが、知り得る範囲では日産が

電鉄会社と提携して踏切装置などのUPSとして再利用の後、回収廃棄する契約を結んだ。それしか知らない。

またまた話は飛ぶが、かつて広く普及していた銀塩写真のミニラボ機。

普及黎明期の販売促進と同時に廃液の処理システムが異なるメーカー間を通じて業界として確立されていた。

クルマの話の戻せば、自動運転についてもレベル3など、実車が存在しない時期から法整備が行われ

同じくメーカーも参画して大枠のスキームが出来上がっていた。

で、BEVの電池は?

リチウムイオンは既知の通り(スマホのモバイルバッテリーが好例)破損や浸水で発火したり爆発したりする。

メーカー横断の、それに国が加わって普及と同時進行(寧ろ普及どころか黎明期前に)で法整備と共に

処理のスキームを構築しておかないと、中国のEVの墓場といわれるような野ざらし放置も現実の危惧になる。

ま。その他にも市中の急速充電器の多くに下位互換性がないとか、様々な問題、物理的に現在は充電器の

設置者の設置(瑕疵)責任でさえ法整備上は空白。

物凄~く単純な話で言えば、充電中にクルマが傷つけられたら誰の責任か?なども法整備上は手つかず。

ま、まさに書き切れないけれど、少なくとも普及してから考えるではダメなことは明白で、そんなこんな

を含めて、その中から「電力」に絞って聞いたところで、為るほど。と思える話は散見できない。

出てくるのは観念的な話ばかり。互いに専門家ではないので、出てくる話には限界があるが

それでも、深夜に充電するから大丈夫!などは余りにも稚拙。ふむ、なるほどそうか。と思う要素が全くない。

このスレの話だけではなく、法整備も含めた国の姿勢などを見ていると当面はないよね?<BEV

(BEVの普及は)出来ない、不可能とは思っていない。

しかし、山積する問題に対する解決法や対処法がまったく見えないし、このスレでも誰も説明してくれない。

出てくるのは

・時代の要請でBEVは必然

・利便性で内燃機を超える時、一気に普及する

・深夜電力を使うから電力は大きな問題ではない 等々しか出て来ない。

いくら時代の要請でも無い袖は振れない。それなりの計算できる根拠がないと意気込みと観念だけでは無理。

我が国の電力事情は現在のところ大変厳しく、この先の将来に於いても明るい材料はない。

故に電力はどうするの?という観点で書いてきたが、そのほかにも

電池の廃処理やリサイクルなどの法整備とスキームは出来ているのか?

未だまだ普及率が低い、この時期に制定しておかないといけない案件だが、知り得る範囲では日産が

電鉄会社と提携して踏切装置などのUPSとして再利用の後、回収廃棄する契約を結んだ。それしか知らない。

またまた話は飛ぶが、かつて広く普及していた銀塩写真のミニラボ機。

普及黎明期の販売促進と同時に廃液の処理システムが異なるメーカー間を通じて業界として確立されていた。

クルマの話の戻せば、自動運転についてもレベル3など、実車が存在しない時期から法整備が行われ

同じくメーカーも参画して大枠のスキームが出来上がっていた。

で、BEVの電池は?

リチウムイオンは既知の通り(スマホのモバイルバッテリーが好例)破損や浸水で発火したり爆発したりする。

メーカー横断の、それに国が加わって普及と同時進行(寧ろ普及どころか黎明期前に)で法整備と共に

処理のスキームを構築しておかないと、中国のEVの墓場といわれるような野ざらし放置も現実の危惧になる。

ま。その他にも市中の急速充電器の多くに下位互換性がないとか、様々な問題、物理的に現在は充電器の

設置者の設置(瑕疵)責任でさえ法整備上は空白。

物凄~く単純な話で言えば、充電中にクルマが傷つけられたら誰の責任か?なども法整備上は手つかず。

ま、まさに書き切れないけれど、少なくとも普及してから考えるではダメなことは明白で、そんなこんな

を含めて、その中から「電力」に絞って聞いたところで、為るほど。と思える話は散見できない。

出てくるのは観念的な話ばかり。互いに専門家ではないので、出てくる話には限界があるが

それでも、深夜に充電するから大丈夫!などは余りにも稚拙。ふむ、なるほどそうか。と思う要素が全くない。

このスレの話だけではなく、法整備も含めた国の姿勢などを見ていると当面はないよね?<BEV

>>52

>>52 家庭用電力の割合は2010年ベースで電力消費の29%

同年の世帯数5200万に対して2000万世帯分ということは1.4倍

29%の1.4倍は39で10ポイントのプラス

日本の電力消費がちょうど10%増える計算

10%をどこで調達するか?

どのEVも航続距離が短かく昼間の継ぎ足し充電が必須だった数年前ならいざ知らず

航続距離が充分に長くなった(用途によって短いEVも選択可能)これからのEVでは

その充電は深夜帯がメインとなる

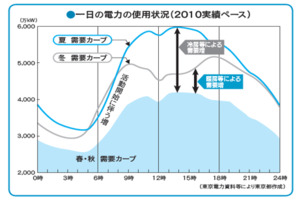

そこで一日の電力の使用状況〈画像〉を見てみると

たかだか10%程度の増加分など、深夜時間帯だけで、なんなく埋め合わされしまうことが分かる

二酸化炭素の総量規制ガーだかいう謎理論については

自動車がガソリン車からEVに「置き換わる」という観点のコロッと抜け落ちた

意味不明な欠陥理論なので軽く一蹴

EVの充電のために発電量が増える一方で、ガソリン車が減って化石燃料の使用量が減る

両者の走行に要する化石燃料が同等なら、トータルで見れば、日本の二酸化炭素排出量は「変化しない」

しかし「走行時のCO2排出量はガソリンエンジン車のほうが倍近くなる」(←マツダの研究者などが関わった論文のデータが出処らしい)

とのことなので二酸化炭素の排出量は、EVを増やし、発電所を増やした方が、むしろ「減る」ことになる

となるのも当然の話

油井からタイヤまでの一貫効率はガソリン車よりEVの方が優れている上に

発電ではCO2を排出しない電源である原子力や再生エネがそれなりの割合を占めているのだから

しかしなんでこの人は、ガソリン車からEVに「置き換わる」という観点をスッポかして

発電所を増やせば二酸化炭素ガー、総量規制ガーと吹き上がっていたんだろう?

自分でも言ってたじゃん「1割がBEVになったとして」って

だったらその分、ガソリンの消費量が減ることくらい気づくもんだろ普通

本当に論外だね

自分でも書いてる通り

ガソリン車からEVに「置き換わる」にしても発電と走行に要する化石燃料が同等なら

トータルで見れば、日本の二酸化炭素排出量は「変化しない」などは理解しているよ。

何度も聞いているのは、今後、どうして、どういう方法で発電量を増やすか?だよ。

そこで「反原発派が懐柔される筈」だとか「原発の新設も夢ではない」とか・・またぞろ言うなよ(実際書いてるけど)

仮に全登録台数の1割程度でも860万台内外になるわけだが、本当に大方が深夜にしか充電しないという確証はあるの?

直近には遂に140kwhの急速充電器が登場しているけれど、深夜ありきの前提で無問題なの?とかね。

先の話は解らないけれど、現在時点で急速充電器の設置場所の45%強は営業時間に制約のある(つまり夜間は閉まる)

商業施設らしいのだけれど、その傾向は一変するという前提なのね?

やはり、ふむ、為るほどとは到底思えない。

自分でも書いてる通り

ガソリン車からEVに「置き換わる」にしても発電と走行に要する化石燃料が同等なら

トータルで見れば、日本の二酸化炭素排出量は「変化しない」などは理解しているよ。

何度も聞いているのは、今後、どうして、どういう方法で発電量を増やすか?だよ。

そこで「反原発派が懐柔される筈」だとか「原発の新設も夢ではない」とか・・またぞろ言うなよ(実際書いてるけど)

仮に全登録台数の1割程度でも860万台内外になるわけだが、本当に大方が深夜にしか充電しないという確証はあるの?

直近には遂に140kwhの急速充電器が登場しているけれど、深夜ありきの前提で無問題なの?とかね。

先の話は解らないけれど、現在時点で急速充電器の設置場所の45%強は営業時間に制約のある(つまり夜間は閉まる)

商業施設らしいのだけれど、その傾向は一変するという前提なのね?

やはり、ふむ、為るほどとは到底思えない。

まぁなんというか情けない

時系列で辿ってみなよ。当初は、僅か10年で発電容量を大幅に増やしてきたから、今後も容易に増やせる。

↓↓↓↓↓

いやそれは、事業者向け商用発電が規制緩和によって解禁された事と、当時は石炭使用でも問題がなかったから容易だったんだよ

それに対してはノーコメントで、次はベクトルを変えて深夜電力の活用に言質を変える・・・

これは一部に過ぎない、一事が万事全て

質疑応答とか議論に向いてないよ、貴方。何とも稚拙で情けない

時系列で辿ってみなよ。当初は、僅か10年で発電容量を大幅に増やしてきたから、今後も容易に増やせる。

↓↓↓↓↓

いやそれは、事業者向け商用発電が規制緩和によって解禁された事と、当時は石炭使用でも問題がなかったから容易だったんだよ

それに対してはノーコメントで、次はベクトルを変えて深夜電力の活用に言質を変える・・・

これは一部に過ぎない、一事が万事全て

質疑応答とか議論に向いてないよ、貴方。何とも稚拙で情けない

過去に容易に増やしてこれたから今後も容易に増やせる

当初、そう書いていたじゃないか?縦から読んでも横から読んでも書いてある。

それを指摘すると、次は原発反対派もいつまでも脳内お花畑ではないので懐柔されると続き

次には、BEVの充電は深夜夜間が基本だから供給量に問題はないと続き

遂には、「置き換わる」からグロスで相殺ときた

当初の「過去に容易に増やしてこれたから今後も容易に増やせる」はどこに行った?

発電量を、どう増やすと聞けば、原発の新設の敷居も低くなる。。とか答えになってないし。

こういうのは本当に相手に出来ない。苦し紛れに言質を常に変えるくる相手にはね。

本当にバカらしい。

当初、そう書いていたじゃないか?縦から読んでも横から読んでも書いてある。

それを指摘すると、次は原発反対派もいつまでも脳内お花畑ではないので懐柔されると続き

次には、BEVの充電は深夜夜間が基本だから供給量に問題はないと続き

遂には、「置き換わる」からグロスで相殺ときた

当初の「過去に容易に増やしてこれたから今後も容易に増やせる」はどこに行った?

発電量を、どう増やすと聞けば、原発の新設の敷居も低くなる。。とか答えになってないし。

こういうのは本当に相手に出来ない。苦し紛れに言質を常に変えるくる相手にはね。

本当にバカらしい。

>>58

>>58 >いやそれは、事業者向け商用発電が規制緩和によって解禁された事と、当時は石炭使用でも問題がなかったから容易だったんだよ

論点逸らして逃げてんなこのアホは

総電力消費量の右肩上がりとそれに応じた総電力供給能力の増強に

規制緩和など関係していない

規制緩和は単に、総量「内」における発電シェアを変化させたにすぎない

石炭使用が多かったのは当時の情勢が反映されてるだけで

石炭だから増やせた石炭でなければ増やせなかったとかいった類の話ではない

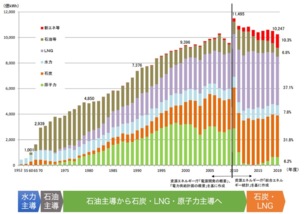

>>48のグラフの下部にも「水力主導→石油主導→石油主導から石炭・LNG・原子力主導へ→」とあるように

その時々の情勢に応じて使用燃料は変遷してきてる(この間、電力消費量・供給量はずっと一本調子の右肩上がり)

たとえほんの僅かなコスト差であっても、差があれば安い方が採用される、その結果が当時の石炭

そして石炭にミソがついた現在の情勢下ではLNG火力の増設が第一選択肢、そんだけの話

こんなもん、ガソリン車がEVに「置き換わる」

ゆえに炭素排出量など「気にする必要が無い」とくれば

ただ需要に合わせてどんどん増設すりゃいいだけの話であって

どうやらあんたは知らないようだが、LNG火力の建設コストは石炭火力より安いのだから(社会的費用が不要だった頃でも石炭よりほんのわずか高いだけでほぼ同等だった)

目下の情勢に合わせて、必要ならLNG火力をどんどん増やしてきゃいいだけ

原発の再稼働は石橋を叩いて渡りながら着実に進んできているし

再生エネも着実に増加中

最近になり、再生エネを安定供給化する蓄電施設にも本腰が入ってきた

原発(再稼働)も再生エネも増え続け、LNGは先述したような理由によりEV向けなら増設し放題

何か問題でも?

で、

お得意の「炭素ガー」はどうなった?もう言わないのかい?

何だかついさっきまでは、サケマスがどーたらなどと

一人斜め上に吹き上がってたように見受けられたが??

▲ページ最上部

ログサイズ:79 KB 有効レス数:56 削除レス数:12

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

ニュース経済掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:その名は「SAKURA(サクラ)」日産・三菱自共同開発の軽EVが登場秒読み