磯山友幸 経済ジャーナリスト

働く人たちの期待とは裏腹に、再び給与が減少し始めている。厚生労働省が10月8日に発表した8月の毎月勤労統計調査(速報、従業員

5人以上)では、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比0.6%減少した。実質賃金の減少は1月以降8カ月連続だ。

消費者物価指数が緩やかに上昇しており、実際の手取りは増えているのではないか、と思われるかもしれない。

いわゆる「名目賃金」である1人あたりの現金給与総額も27万6296円と0.2%減った。この減少も2カ月連続である。

足元の企業収益が減速していることから、企業が夏のボーナスを減らしたことが「給与減」に結びついた。ボーナスなど「特別に

支払われた給与」は11.4%減と大きく減った。

毎月勤労統計は2019年1月に統計手法の不正が発覚、対象企業の入れ替えや調査方法などで不適切な処理があったとして、国会でも

大きな問題になった。

それをきっかけに国が基幹統計の手法を点検したところ、数多くの不正が発覚、国の統計の信頼性を失わせる結果になった。毎月勤労統計

ではその後も地方の調査員の不手際が相次いで発覚するなど、何度も統計数字の訂正などが行われている。

つまり今ひとつ信頼性が高くない統計なのだが、それでも傾向は示している。特に、政府が時系列の傾向を示すために、別途公表を始めた

共通事業所の「参考資料」にも変化が現れている。

毎月勤労統計では対象企業の入れ替えによる影響が大きいとして、同じ対象企業だけを抽出して比較した数字だ。

それによると2017年8月以降、給与は増加を続けていた。

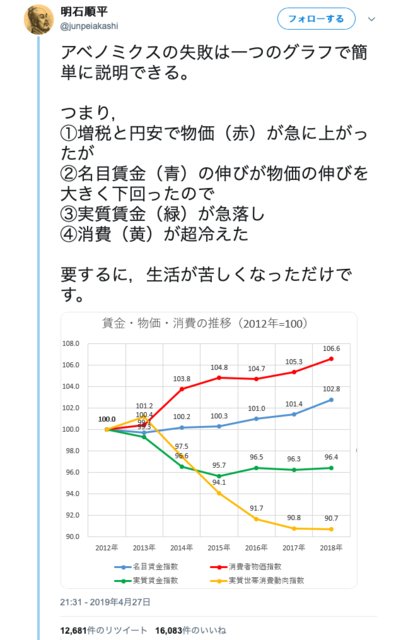

安倍晋三内閣は「経済好循環」を掲げ、円高修正によって過去最高の収益を上げた企業のもうけが、賃上げによって働く人たちに恩恵を与え、

それが消費となって再び企業収益を押し上げる「好循環」を描いてきた。共通事業所の統計でみれば、それが実現していると言いたかった

のかもしれない。

ところが、この共通事業所での比較でも、7月には0.9%のマイナスになったのである。8月の速報段階では0.0%と横ばいになっており、

大きくプラスに転じる気配は見えない。どうやら、アベノミクスが描いた「経済好循環」は失速しているのだ。

当然、給与の手取りが増えなければ、消費者は財布の紐を締める。日本百貨店協会がまとめている全国百貨店売上高は、7月は2.9%減と

マイナスが続いた。

本来なら10月1日からの消費増税を控えて「駆け込み消費」が盛り上がるタイミングなのだが、ほとんど駆け込みは見られなかった。8月、

9月はプラスになったが、それでも前回の増税時に比べれば伸びは小さい。

問題は、駆け込みが小さければ「反動減」も小さい、と言い切れるかどうか。特に手取り給与の減少と重なることで、10月以降の消費が

大きく落ち込む可能性もある。そうなれば日本経済には一気に暗雲が漂う。

(続く)

返信する