あなたが「戦後最長の景気回復」を実感できない根本原因

▼ページ最下部

「戦後最長の景気回復」——。政府は1月29日、国内景気に関して華々しい報告と見解を示しました。景気回復の長さが6年2ヵ月まで持続。これまでの

最長記録「いざなみ景気」を超えたとみられたからです。

一方でここへ来て、景気動向指数や月例経済報告などの景況判断は下方修正が続いています。「戦後最長の好景気は幻だったのではないか」という

指摘も出てきています。

直近の世論調査(共同通信、3月10日発表)でも、8割が景気回復の「実感がない」と回答。経済政策の基準となる給与などの労働統計に不正が発覚

したこともあり、景気に対する政府の見解に一般庶民のモヤモヤ感は増しています。

そこで、『アベノミクスによろしく』などの著書がある明石順平弁護士に、現在の景気と経済状況に対する見解を聞きました。

——政府は、下方修正ながら依然として景気は回復基調にあるとしてきました。しかし、5月中旬発表予定の景気動向指数は「悪化」の見通し。一方、

明石さんは景気回復が盛んに叫ばれていた頃から、一貫して「景気はむしろ悪化している」との立場です。下方修正された数値を見て、改めてその

原因は何だと思いますか。また、国民の多くが景気を実感できないのはなぜだと考えますか。

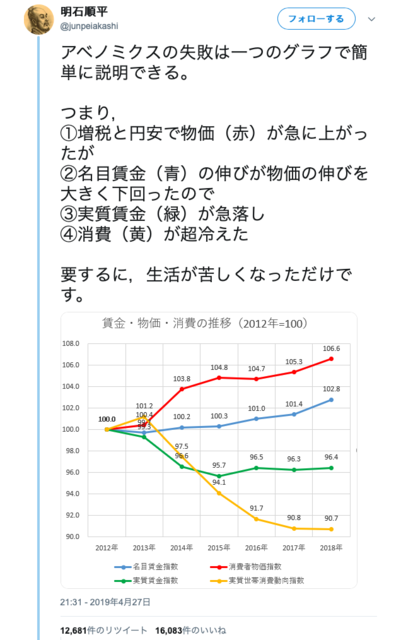

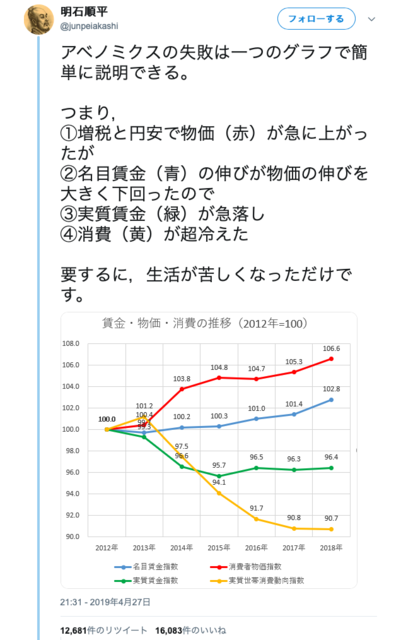

どちらも「物価の上昇に賃金の上昇が追いついてない」から。それに尽きます。実際、2012年と2018年を比較した場合、増税の影響も含めると物価は

6.6%も上がっている。こうなると、賃金も6.6%上がっていなければ、生活は当然苦しい。

たとえば、年収400万円の人の場合、26万4,000円上がっていないと、これまで通りの生活はできません。多くの人の賃金はそこまで上がっている

でしょうか。

物価上昇に関しては、日本銀行が物価目標として物価上昇率2%を目標に掲げつつも、達成できていません。このことから物価は上がっていないと

誤解している人、あるいは物価上昇がこれほどとは気づいていない人が多いかもしれません。

しかし、日銀の言うところの物価上昇率とは、あくまで前年比でみた場合の数値、かつ、消費増税の影響を除いて計算されています。アベノミクス

開始時点から、消費増税の影響も含めて見てみると、さきほど述べたように賃金上昇率が追いつかないほどに上がっているのです。

——しかし政府は、景気は回復しており、「3年連続賃上げ2%達成」という2016年の連合(日本労働組合総合連合)の数字を引き合いに出したり、

「賃上げは大企業から徐々に広がっていくもの」とこれまで主張しています。

この2%という数字は、そもそも春闘における連合の調査に回答した連合傘下の組合員に関するもの。その他の労働者は含まれません。全労働者の

わずか5%程度にしか当てはまらない数字です。

全体で見れば、2018年とアベノミクス開始前の2012年を比較すると,6年もかけてわずか2.8%しか上昇していません。この上昇も、2018年に

賃金算出方法を変えて1年間で1.4%も伸び率をかさ上げした結果が含まれてしまっています。かさ上げがなければ2%にも届いていないでしょう。

(続く)

最長記録「いざなみ景気」を超えたとみられたからです。

一方でここへ来て、景気動向指数や月例経済報告などの景況判断は下方修正が続いています。「戦後最長の好景気は幻だったのではないか」という

指摘も出てきています。

直近の世論調査(共同通信、3月10日発表)でも、8割が景気回復の「実感がない」と回答。経済政策の基準となる給与などの労働統計に不正が発覚

したこともあり、景気に対する政府の見解に一般庶民のモヤモヤ感は増しています。

そこで、『アベノミクスによろしく』などの著書がある明石順平弁護士に、現在の景気と経済状況に対する見解を聞きました。

——政府は、下方修正ながら依然として景気は回復基調にあるとしてきました。しかし、5月中旬発表予定の景気動向指数は「悪化」の見通し。一方、

明石さんは景気回復が盛んに叫ばれていた頃から、一貫して「景気はむしろ悪化している」との立場です。下方修正された数値を見て、改めてその

原因は何だと思いますか。また、国民の多くが景気を実感できないのはなぜだと考えますか。

どちらも「物価の上昇に賃金の上昇が追いついてない」から。それに尽きます。実際、2012年と2018年を比較した場合、増税の影響も含めると物価は

6.6%も上がっている。こうなると、賃金も6.6%上がっていなければ、生活は当然苦しい。

たとえば、年収400万円の人の場合、26万4,000円上がっていないと、これまで通りの生活はできません。多くの人の賃金はそこまで上がっている

でしょうか。

物価上昇に関しては、日本銀行が物価目標として物価上昇率2%を目標に掲げつつも、達成できていません。このことから物価は上がっていないと

誤解している人、あるいは物価上昇がこれほどとは気づいていない人が多いかもしれません。

しかし、日銀の言うところの物価上昇率とは、あくまで前年比でみた場合の数値、かつ、消費増税の影響を除いて計算されています。アベノミクス

開始時点から、消費増税の影響も含めて見てみると、さきほど述べたように賃金上昇率が追いつかないほどに上がっているのです。

——しかし政府は、景気は回復しており、「3年連続賃上げ2%達成」という2016年の連合(日本労働組合総合連合)の数字を引き合いに出したり、

「賃上げは大企業から徐々に広がっていくもの」とこれまで主張しています。

この2%という数字は、そもそも春闘における連合の調査に回答した連合傘下の組合員に関するもの。その他の労働者は含まれません。全労働者の

わずか5%程度にしか当てはまらない数字です。

全体で見れば、2018年とアベノミクス開始前の2012年を比較すると,6年もかけてわずか2.8%しか上昇していません。この上昇も、2018年に

賃金算出方法を変えて1年間で1.4%も伸び率をかさ上げした結果が含まれてしまっています。かさ上げがなければ2%にも届いていないでしょう。

(続く)

物価上昇率に多くの企業の賃金上昇率が追いつかない結果、何が起きているか。総務省の家計調査の世帯消費動向指数を見れば、明らかです。

ジェットコースター並みに落ちている。賃金が大して上がらないのに物価だけ急激に上がってしまったから、こうなるのです。

実際、国内の付加価値(儲け)の合計から物価変動の影響を除いた実質GDP(国内総生産)のうち6割を占める「実質民間最終消費支出」(いわゆる

国内消費)も、歴史的な下落を見せています。

2013年から2016年にかけて3年連続で落ちました。これは戦後初です。そして2017年はプラスに転じましたが、2013年よりも下。この「4年前を

下回る」のも戦後初です。

国内消費は戦後最悪の停滞を示しています。しかも、これはGDP改定のどさくさに紛れて、国際的GDP算出基準と全然関係ない「その他」という項目で

思いっきりかさ上げした結果なのです。かさ上げしなければ、もっと悲惨だったでしょう。

——確かに、賃金のうち「実質賃金(名目賃金から物価変動の影響を除いたお金)が下がっている」ことは、これまで専門家も指摘してきました。

一方で、「実質賃金が下がるのは、雇用が回復し、非正規雇用が増え、賃金が低めの人が増えた分、平均値が下がっただけ」との主張も聞かれます。

名目賃金(額面そのままの賃金)も平均値です。「平均値が下がったのが原因」と言うなら、名目賃金も当然下がるはず。でも、こちらは2013年に

ちょっと下がり、あとはわずかですが上昇している。少なくとも下がってはいない。だから「平均値が下がったのが原因」というのはウソなんです。

また、平均値を主張する人はなぜか、「物価の急上昇」を考慮しない。特に「円安による(円の価値が下がったことによる)物価上昇」を都合よく

無視する。物価の上昇を認めたとしても、その原因を2014年に消費税が上がったからだと、消費税だけに見ようとします。これも誤解です。

2013年から3年間だけでも物価は4.8%上昇しています。日銀の試算によれば、そのうち2%分は消費税増税に起因するものです。したがって、残る

2.8%は円安に起因するものと見るべきでしょう。

円安によるインフレのほうが物価上昇に与えた影響は大きいのです。つまり、消費税だけでなく、そこに円安によるインフレをさらにかぶせしまった

から、ドーンと物価が上がったのです。

では、円安はなぜ起きているのか。アベノミクスの第1の矢である異次元の金融緩和のためです。「円が大量に供給されて円の価値が下がる」と予想

した投資家たちが円売りに走ったことなどにより、円安が進行しました。

——「過去の好景気に比べると低成長」「アベノミクスの金融緩和政策による円安効果は一部の輸出企業が潤っただけ」など、これまでにも政府の

経済政策に対して懐疑的な指摘は少なからずありました。

(続く)

ジェットコースター並みに落ちている。賃金が大して上がらないのに物価だけ急激に上がってしまったから、こうなるのです。

実際、国内の付加価値(儲け)の合計から物価変動の影響を除いた実質GDP(国内総生産)のうち6割を占める「実質民間最終消費支出」(いわゆる

国内消費)も、歴史的な下落を見せています。

2013年から2016年にかけて3年連続で落ちました。これは戦後初です。そして2017年はプラスに転じましたが、2013年よりも下。この「4年前を

下回る」のも戦後初です。

国内消費は戦後最悪の停滞を示しています。しかも、これはGDP改定のどさくさに紛れて、国際的GDP算出基準と全然関係ない「その他」という項目で

思いっきりかさ上げした結果なのです。かさ上げしなければ、もっと悲惨だったでしょう。

——確かに、賃金のうち「実質賃金(名目賃金から物価変動の影響を除いたお金)が下がっている」ことは、これまで専門家も指摘してきました。

一方で、「実質賃金が下がるのは、雇用が回復し、非正規雇用が増え、賃金が低めの人が増えた分、平均値が下がっただけ」との主張も聞かれます。

名目賃金(額面そのままの賃金)も平均値です。「平均値が下がったのが原因」と言うなら、名目賃金も当然下がるはず。でも、こちらは2013年に

ちょっと下がり、あとはわずかですが上昇している。少なくとも下がってはいない。だから「平均値が下がったのが原因」というのはウソなんです。

また、平均値を主張する人はなぜか、「物価の急上昇」を考慮しない。特に「円安による(円の価値が下がったことによる)物価上昇」を都合よく

無視する。物価の上昇を認めたとしても、その原因を2014年に消費税が上がったからだと、消費税だけに見ようとします。これも誤解です。

2013年から3年間だけでも物価は4.8%上昇しています。日銀の試算によれば、そのうち2%分は消費税増税に起因するものです。したがって、残る

2.8%は円安に起因するものと見るべきでしょう。

円安によるインフレのほうが物価上昇に与えた影響は大きいのです。つまり、消費税だけでなく、そこに円安によるインフレをさらにかぶせしまった

から、ドーンと物価が上がったのです。

では、円安はなぜ起きているのか。アベノミクスの第1の矢である異次元の金融緩和のためです。「円が大量に供給されて円の価値が下がる」と予想

した投資家たちが円売りに走ったことなどにより、円安が進行しました。

——「過去の好景気に比べると低成長」「アベノミクスの金融緩和政策による円安効果は一部の輸出企業が潤っただけ」など、これまでにも政府の

経済政策に対して懐疑的な指摘は少なからずありました。

(続く)

それもありますが、円安で物価上昇を引き起こしたことで、全体の経済状況を逆に引き下げてしまった。その影響はとりわけ大きい。消費者物価指数は

いろいろな商品の価格を総合したものなので、食料価格指数を見ると物価上昇はもっと顕著にわかると思います。アベノミクス前の2012年と比べると、

2018年は実に10%以上も上がっています。

ここ数年、特に食品は値段が上がったか、値段がそのままでも中身が少なくなったと感じる人は多いでしょう?これは円安で輸入物価が上がったからです。

景況感によくわからないモヤモヤ感を抱くのは、こうした現象に加え、「物価を上げる」ことを「良いことだ」と思っているからではないでしょうか。

それが、景気に対する見方を混乱させているのだと思います。

値上げと聞くと「えー、嫌だ」とみんな思いますよね?経済政策として掲げられている物価上昇も、単純に「値上げする」ということ。言い方が違う

だけで意味は同じです。経済を支える肝心の“買う側”にとっては、基本的には嫌なことでしかない。それが今ひとつ、理解されていない。

素直に考えれば、賃金が上がる→購買力が上がる→その結果として物価が上がる、という順番になる。物価が上がる→賃金が上がる、にはならない。

しかし、アベノミクスを推進してきた人たちは「物価を上げれば賃金も勝手に上がる」と思い込んでいたのです。

これは、物価が上がれば、労働者側から使用者に対し賃金上昇圧力がかかるということを前提にしていると言っていいでしょう。しかし、日本の

民間企業の労働組合組織率は16%程度に過ぎず、あっても比較的規模の大きな企業に集中しており,労働組合のない企業がほとんどです。したがって、

「物価が上がったから賃金を上げろ」などという圧力は働きません。

また、リフレ派は「物価が上がる」とみんなが予想すれば、その前にみんなモノを買おうとするので消費が伸びる、と考えていました。しかし、

これは間違いだったことは、さきほど挙げた世帯消費動向指数など、国内消費の推移を見れば明らかです。

——経済が回る理屈について素直に考えるべき、と。

単純に考えるべきところを複雑にしたうえに、芯を食っていないんですよ。

たとえば、実質賃金は名目賃金指数と消費者物価指数と実質賃金指数、この3つの数を必ずセットにして考えないといけないものです。名目賃金から

物価の影響を除いたのが実質賃金ですから。

そして、この3つの線を素直に並べてみると、アベノミクス開始以降、まるではがれるように3股に分かれている。異常です。過去を振り返ると、

賃金と物価の推移はずっと連動していたのに。

(続く)

いろいろな商品の価格を総合したものなので、食料価格指数を見ると物価上昇はもっと顕著にわかると思います。アベノミクス前の2012年と比べると、

2018年は実に10%以上も上がっています。

ここ数年、特に食品は値段が上がったか、値段がそのままでも中身が少なくなったと感じる人は多いでしょう?これは円安で輸入物価が上がったからです。

景況感によくわからないモヤモヤ感を抱くのは、こうした現象に加え、「物価を上げる」ことを「良いことだ」と思っているからではないでしょうか。

それが、景気に対する見方を混乱させているのだと思います。

値上げと聞くと「えー、嫌だ」とみんな思いますよね?経済政策として掲げられている物価上昇も、単純に「値上げする」ということ。言い方が違う

だけで意味は同じです。経済を支える肝心の“買う側”にとっては、基本的には嫌なことでしかない。それが今ひとつ、理解されていない。

素直に考えれば、賃金が上がる→購買力が上がる→その結果として物価が上がる、という順番になる。物価が上がる→賃金が上がる、にはならない。

しかし、アベノミクスを推進してきた人たちは「物価を上げれば賃金も勝手に上がる」と思い込んでいたのです。

これは、物価が上がれば、労働者側から使用者に対し賃金上昇圧力がかかるということを前提にしていると言っていいでしょう。しかし、日本の

民間企業の労働組合組織率は16%程度に過ぎず、あっても比較的規模の大きな企業に集中しており,労働組合のない企業がほとんどです。したがって、

「物価が上がったから賃金を上げろ」などという圧力は働きません。

また、リフレ派は「物価が上がる」とみんなが予想すれば、その前にみんなモノを買おうとするので消費が伸びる、と考えていました。しかし、

これは間違いだったことは、さきほど挙げた世帯消費動向指数など、国内消費の推移を見れば明らかです。

——経済が回る理屈について素直に考えるべき、と。

単純に考えるべきところを複雑にしたうえに、芯を食っていないんですよ。

たとえば、実質賃金は名目賃金指数と消費者物価指数と実質賃金指数、この3つの数を必ずセットにして考えないといけないものです。名目賃金から

物価の影響を除いたのが実質賃金ですから。

そして、この3つの線を素直に並べてみると、アベノミクス開始以降、まるではがれるように3股に分かれている。異常です。過去を振り返ると、

賃金と物価の推移はずっと連動していたのに。

(続く)

私も2016年頃に「実質賃金が下がっている」という批判を聞いたので、「本当かな。でも、民主党政権時代よりうまくいっているんでしょう?」と

思い、確認するために調べたのが、もろもろの分析に至るきっかけでした。

そこで、3つをセットで見たら、何が実質賃金を下げているのか、グラフを見て一目で理由がわかりました。物価を急に上げ過ぎたのです。なぜ、

私と同じような分析をする人がいないのか不思議です。それから、円安にも誤解があります。これも、景気を見誤る原因の1つだと思います。

——どんな誤解でしょう?

「円安は善である」という思い込みです。実際は、円の価値が下がって貧乏にさせられただけ。

続きはリンク先で。

https://media.moneyforward.com/articles/297...

思い、確認するために調べたのが、もろもろの分析に至るきっかけでした。

そこで、3つをセットで見たら、何が実質賃金を下げているのか、グラフを見て一目で理由がわかりました。物価を急に上げ過ぎたのです。なぜ、

私と同じような分析をする人がいないのか不思議です。それから、円安にも誤解があります。これも、景気を見誤る原因の1つだと思います。

——どんな誤解でしょう?

「円安は善である」という思い込みです。実際は、円の価値が下がって貧乏にさせられただけ。

続きはリンク先で。

https://media.moneyforward.com/articles/297...

▲ページ最上部

ログサイズ:18 KB 有効レス数:16 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

ニュース経済掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:あなたが「戦後最長の景気回復」を実感できない根本原因